日本に住む外国人が増え、国際結婚も珍しくなくなりました。

そのため、被相続人や相続人のどちらかが外国籍であったり、海外に財産があるケースが増えています。

この記事では、こうした国際的な要素を含む相続について、どこの国の法律に従って手続きを行うのか(準拠法)の考え方を中心に解説します。また、二重国籍や海外不動産がある場合、国ごとに相続の仕組みが異なる点や、手続き上の注意点についても取り上げます。

この記事を読むと、

「外国人が関係する相続ではどの国の法律が適用されるのか」

「海外に財産がある場合、日本でどのように相続すればよいのか」

といった疑問が整理でき、国際相続の全体像をつかむことができます。

- 外国が関係する相続では、どの国の法律を適用するかの判断が最初のステップとなる。

- 日本では、原則として被相続人の国籍国の法律(本国法)が相続に適用される(通則法第36条)。

- 海外で作成された遺言は、日本の方式に合わなくても外国法上有効なら認められる場合がある(通則法第37条)。

- 金融機関や法務局は外国法の内容を判断できないため、有効性を示す補足資料が必要になる。

外国人や外国の財産が関わる場合の相続手続き

相続の中には、被相続人(亡くなった方)や相続人の中に外国人がいたり、相続財産の中に海外の財産が含まれているケースもあります。

こうした場合、どこの国の法律に従って相続を進めるのか――つまり「どの国の法律を適用するか(準拠法)」を判断する必要があります。

適用される法律(準拠法)の基本

日本の相続で外国が関係する場合、どの国の法律を使うかは「法の適用に関する通則法」という日本の法律で決められます。

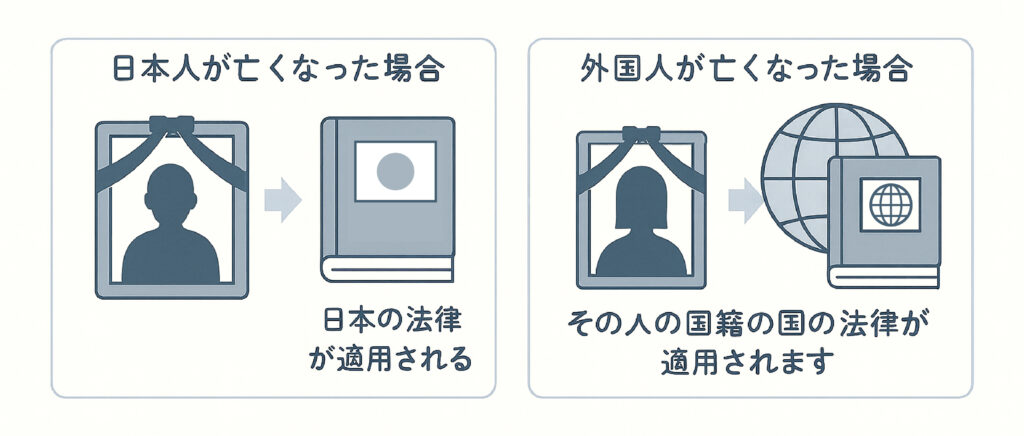

原則として、被相続人の国籍のある国の法律が適用されます(通則法第36条)。

つまり、

・日本人が亡くなった場合 → 日本の法律が適用されます。

・外国人が亡くなった場合 → その人の国籍の国の法律が適用されます。

注意が必要なケース

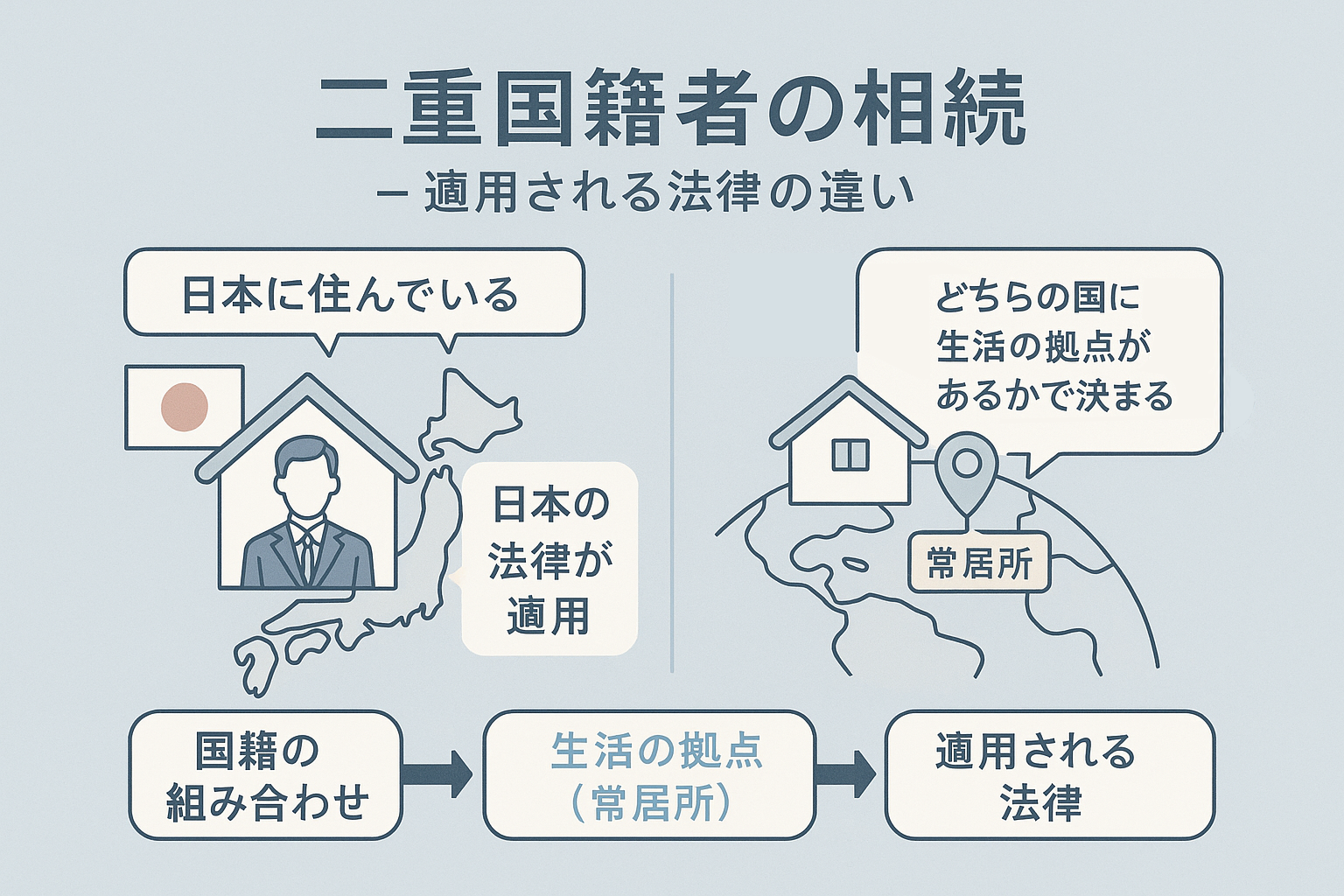

① 二重国籍の人が亡くなった場合

日本と外国の両方の国籍を持つ人(いわゆる二重国籍者)が亡くなった場合、

日本に住んでいるのであれば、日本の法律が適用されます。

一方、外国同士の二重国籍を持つ人が亡くなった場合には、

「どちらの国に普段生活の拠点があったか(常居所)」によって、どちらの国の法律を使うかが決まります。

つまり、二重国籍者の相続では、国籍の組み合わせと、亡くなった人がどの国に生活の中心を置いていたかが重要な判断基準になります。

② 州ごとに法律が違う国の場合

アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、スペインなどのように、国内で州(または地域)ごとに法律が異なる国では、どの州や地域の法律を適用するかを判断する必要があります。

もし、その国にそうした定めがない場合は、被相続人に最も関係の深い地域(たとえば居住地や財産所在地など)の法律が適用されます。

たとえば、アメリカ国籍の人が日本で亡くなった場合、アメリカの国内法(州ごとの規則)に従って、どの州の法律が準拠法となるかを判断します。

カリフォルニア州やニューヨーク州など、州によって相続制度が異なるため、「どの州法を使うか」を明確にすることが実務上とても重要になります。

このように、州や地域ごとに法律が異なる国では、「国の法律」だけでなく「州レベルの相続法」に注意して判断を進める必要があります。

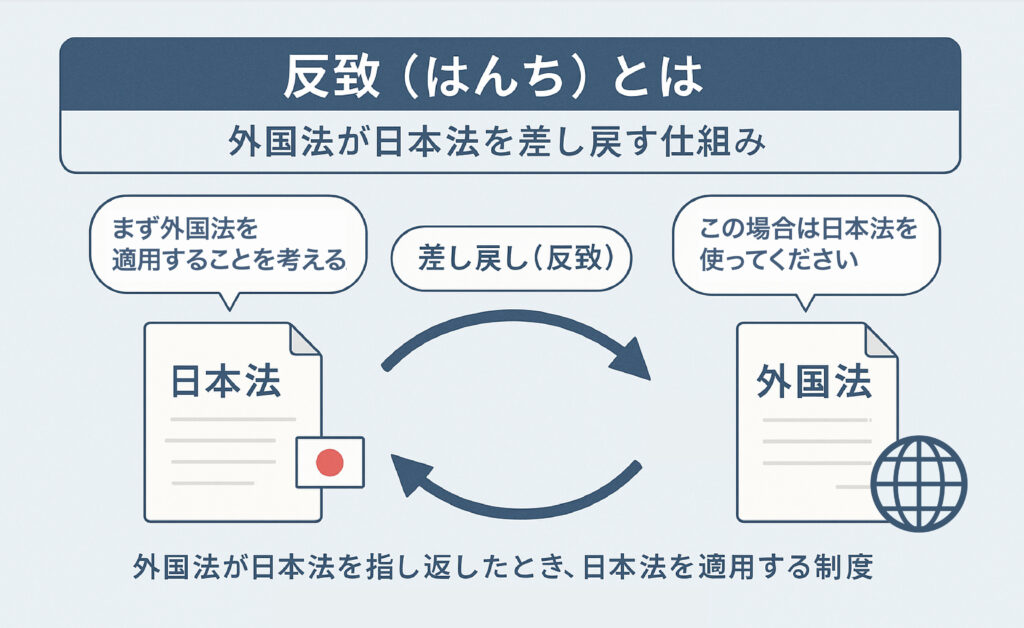

③ 「反致(はんち)」という仕組み

「反致(はんち)」とは、外国の法律を適用しようとしたときに、その外国の法律が「日本の法律を使うべきだ」と定めている場合に、日本法に戻して処理するという仕組みです。つまり、法律の“押し返し”のようなものです。

たとえば、被相続人がドイツ人で、日本に住んでいたケースを考えてみましょう。 日本の「法の適用に関する通則法」では、原則として「被相続人の国籍国の法律(=ドイツ法)」が使われます。

ところが、ドイツの国際私法では「相続は亡くなった人の住所地の法律による」と定められています。 この場合、ドイツ法が「日本の法律を使うべき」と指していることになるため、結果的に日本の法律に“反致”され、相続は日本法で処理されるのです。

④ 財産の種類によって法律が分かれる国

国によっては、相続財産の種類によって適用される法律が異なるという考え方を採用している場合があります。

これを「相続分割主義(デュアル・システム)」といいます。

たとえば、アメリカやイギリス、中国などでは、

・動産(預金・株式・車など) → 被相続人の本国法または住所地法(その人が住んでいた国の法律)

・不動産(土地・建物など) → その不動産がある国の法律(不動産所在地法)

と定められています。

つまり、同じ人の相続でも、財産の種類によって異なる国の法律が使われる場合があるのです。

たとえば、日本に住むアメリカ国籍の人が亡くなり、日本に不動産があり、アメリカに銀行口座や株式がある場合、それぞれ別の国の法律で相続が進む可能性があります。

この場合、日本の不動産については日本法が、アメリカの動産についてはアメリカ法(州法)が適用されるのが一般的です。

こうした仕組みは、「不動産はその国の主権に強く関わる」という国際法上の原則(領土主義)を反映したもので、海外に財産を持つ人の相続では、実務上の重要な注意点となります。

相続人が外国人や海外在住の場合

被相続人が日本人であれば、相続人が外国人であっても、日本人と同じように相続する権利があります。

また、相続人が日本人でも、海外に住んでいる場合も同様です。

ただし、実務上の手続きは難航しやすいので注意が必要です。

たとえば、海外在住者とは連絡が取りづらい、戸籍や印鑑証明が取得できないといった問題があります。

印鑑証明書が取得できない場合

この場合、日本の印鑑証明書の代わりに、在外公館(日本大使館・領事館)が発行する「在留証明」と「署名証明」で代用することができます。

相続財産が外国にある場合

相続財産の中に、海外の不動産や預金、株式などが含まれている場合は、その財産がある国の法律に従って手続きを行うことになります。

たとえば、アメリカに銀行口座があればアメリカの法律、フランスに不動産があればフランスの法律が適用される、というように、国ごとに相続のルールが異なります。

日本の法律では、亡くなった瞬間に被相続人(亡くなった人)のすべての財産や権利・義務が、自動的に相続人へ引き継がれます(民法第896条)。

これを「包括承継(ほうかつしょうけい)」といいます。

つまり、日本では裁判所などの手続きを経なくても、法律上すぐに相続が成立する仕組みです。

しかし、アメリカやイギリス、中国など多くの国では考え方が異なります。

これらの国では、まず亡くなった人の財産や借金を整理し、税金や費用を支払ったうえで、残った財産を相続人に分けるという流れになります。

このような制度を「管理清算主義(かんりせいさんしゅぎ)」といいます。

たとえばアメリカでは、「プロベート(probate)」と呼ばれる裁判所の手続を経て、

遺言の有効性を確認したり、財産や債務を整理したりしてから、最終的に相続人へ引き渡します。

遺言がある場合

海外に関係する相続では、遺言書が有効かどうかを判断するときにも「どこの国の法律を使うか」が重要になります。

日本の法律(法の適用に関する通則法)では、原則として遺言を作った人の国籍のある国の法律に従って、

その遺言が有効かどうかを判断します。

しかし、次のような場合には、日本の方式に合っていなくても有効と認められることがあります。

・遺言を作った人が、遺言を作った当時の国籍を持つ国の法律に合っている場合

・遺言を作った人が、当時住んでいた国(住所地)の法律に合っている場合

・遺言を作った人が、実際に生活の拠点を置いていた国(常居所)の法律に合っている場合

・遺言書を作成した国の法律に合っている場合

・海外の不動産に関する遺言で、その不動産がある国の法律に合っている場合

つまり、

たとえ日本の法律で定める形式に合っていなくても、

「遺言を作った国」や「そのとき住んでいた国」の法律の要件を満たしていれば、

その遺言が有効と認められる可能性があるということです。

たとえば、韓国など一部の国では、「録音による遺言」が認められています。

そのような国の法律が適用される場合、日本では無効になる遺言でも、有効とされることがあるのです。

このように、海外が関係する遺言では、

どの国の法律を基準に判断するかによって結論が変わることがあります。

海外で作成した遺言や、外国に財産がある場合は、

日本と現地の両方の法律を確認することが大切です。

- 外国が関係する相続では、どの国の法律を適用するかの判断が最初のステップとなる。

- 日本では、原則として被相続人の国籍国の法律(本国法)が相続に適用される(通則法第36条)。

- 海外で作成された遺言は、日本の方式に合わなくても外国法上有効なら認められる場合がある(通則法第37条)。

- 金融機関や法務局は外国法の内容を判断できないため、有効性を示す補足資料が必要になる。

【相鉄 天王町駅徒歩10分】相続・遺言の無料相談ならお任せください

行政書士 新井秀之

資格等:行政書士

所属団体:神奈川県行政書士会

- 対応エリア:

- 神奈川県横浜市港南区

- アクセス:

- 相鉄線 天王町駅 北口より徒歩10分

- 所在地:

- 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町1丁目4−14 大島ビル1階

- 対応業務:

- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)